COP29中国角(图片来源:万科公益基金会)

边会上,故宫博物院行政处杨丽红和社会教育部吕晓刚首先分别做了“故宫绿色文化遗产保护与零废弃行动”和“遗产地绿色可持续发展的社会参与”的分享,重点介绍了“故宫零废弃”项目及其在社会参与方面的创新举措和广泛影响。

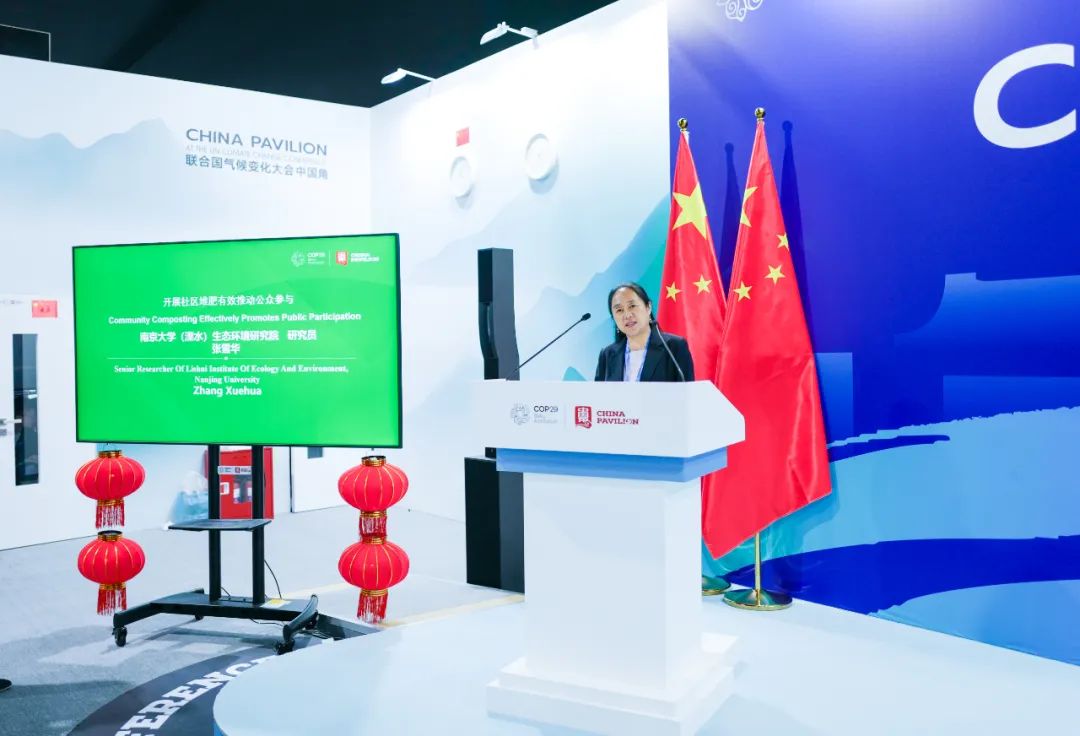

南京大学(溧水)生态环境研究院张雪华研究员在COP29中国角发言(图片来源:万科公益基金会)

2018年12月起,南京大学(溧水) 生态环境研究院与万科公益基金会共同发起了“社区厨余堆肥试点项目”。项目实施期间,逐步建立起符合中国国情的社区厨余堆肥体系,形成可推广可复制的堆肥案例,建立我国第一个专业化社区厨余堆肥平台,近期将发布《厨余堆肥产物》质量检测标准。

2018年至2019年,一期项目在7省9市形成14个堆肥点;2020年至2022年,二期项目在 8省10市指导培育了 8个试点和2个推广中心。与此同时,合作双方共同发起的“社区厨余堆肥平台”也已凝聚了部分社区厨余堆肥实践者。到2023年二期项目结束,社区厨余堆肥平台伙伴共29个,分布在11省19市;机构以公益组织为主,兼具学校、业委会、社区居委会、企业等。2023年年底,项目新招募到70个落地社区(来自42个执行机构),分布在17个省/直辖市、27个城市(地级市)。

从2018年到2024年,两期“社区厨余堆肥试点项目”和“社区厨余堆肥平台”已汇聚了108个落地社区,分布在20个省/直辖市、41个城市(地级市),覆盖海岛、工业园区、农场、公园、农村、学校、自然保护区、城市居民小区等各类场景。

点击观看社区厨余堆肥试点项目(二期)宣传片

END

关注我们吧

其他文章

诚邀助力点赞!社区厨余堆肥平台入围2025年度慈善盛典“聚变之光”年度优秀项目

2025 年 12 月 26 日

当厨余垃圾不再被丢弃,转换成社区角落的沃土,一场关于绿色循环与邻里温情的公益实践,正在被看见!好消息