旧文新读系列

雪

华

说

本推文以Platt, Brenda和Goldstein等人的《State Of Compositing In The U.S.》内容为主,结合其他相关文献和我们项目组堆肥试验的经验总结,希望对大家社区堆肥管理有所帮助。

干货很多,认真

看完哦!

干货很多,认真

看完哦!01/

“气味”是什么

从字面理解,所谓“气味”就是“气”加“味”,指的是人(或者部分动物)的大脑对空气中特殊化学成分的感知与识别。

换言之,气味并非气体本身的属性,而是人的大脑认识周围环境的一种能力,本质上是生物化学反应和神经活动的结合。人类嗅觉能够识别的气味大致可分为以下四类:

香味:主要来自食物(例如水果、香料、煮熟的食物散发的肉香、烤面包味等)或大自然植物或环境散发的味道(如花、草、树、海水等);

腥膻味:鱼肉蛋白质代谢和腐败产生的物质叫三甲胺和哌啶,这便是嗅觉感知到的腥味;膻味主要来自动物脂肪的几种挥发性饱和脂肪酸;

焦糊味:来自经高温加工的食物,通常不宜食用;

臭味:来自刺激人体嗅觉器官、引起不愉快以及损坏生活环境的气体物质。常见的恶臭污染物有氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯等。

a b

b

c

c

d

d

必须承认,堆肥或多或少都会产生一些气味,即使在有机物有氧分解的最佳条件下,也会散发一定的气味。这些气味来自厨余本身,但更多的是堆肥过程。

首先,用于堆肥的厨余垃圾原料有机质和水分含量高,成分复杂,主要为淀粉、纤维素、蛋白质、脂类和无机盐,本身散发一定的异味。

实际生活中,社区的厨余垃圾通常做不到及时清运。停留时间较长时,厨余垃圾经过堆积发酵而产生较多的挥发性中间产物,加剧了厨余的异味,可能引起居民反感,招致抱怨。

堆肥过程中,微生物自身的新陈代谢和分解各种有机原料都会产生主产物和副产物及若干中间产物,其中有些产物便是气味的来源。例如,蛋白质首先在细胞内被蛋白酶水解成多肽,多肽又分解成氨基酸,氨基酸在微生物作用下进行脱氨作用和脱羧作用,再生成NH3、挥发性脂肪酸(VFA)和H2S,这是堆肥过程中异味产生的一个主要因素。而当堆体出现局部厌氧时,会产生大量氨类化合物、硫化物等散发臭味的产物。

由此可见,有机原料分解过程的每个阶段都会产生不同的有机化合物,每种化合物都有自己的挥发性特征,这些特征具备产生异味的“潜力”。

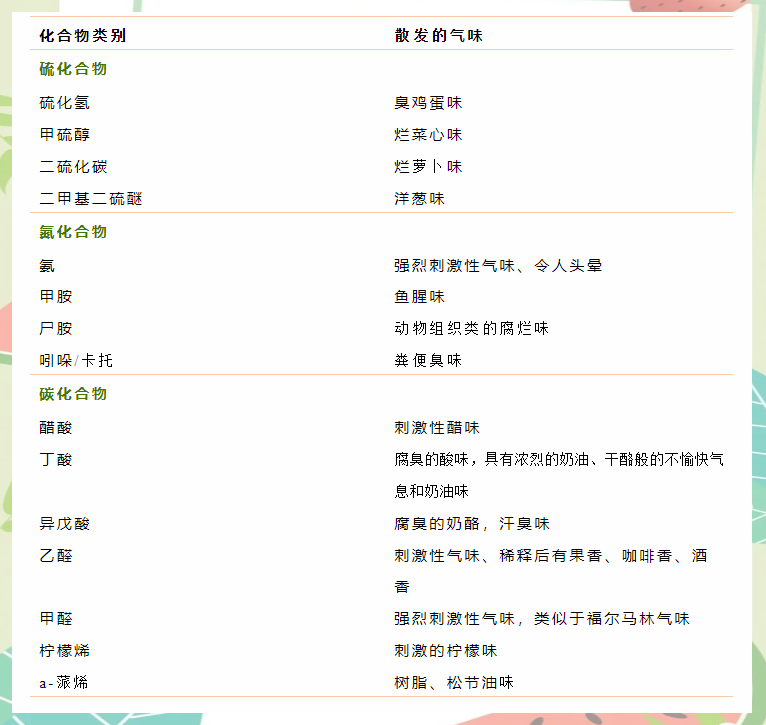

下表列出了堆肥过程中会产生臭气的一些化合物(以硫基、氮基和碳基化合物为主),以及这些臭气的性质。

在堆肥初始阶段,堆体中的微生物能够降解产生的异味物质。随着堆肥时间增加,未被微生物利用的营养物质会慢慢累积,异味可能产生。

具体而言,当堆体管理不当时,微生物新陈代谢速率受到影响,堆体中积累的异味物质增多,其可溶性和挥发性之间容易失去平衡,导致这些挥发性化合物快速散发到大气中,形成令人讨厌或不愉快的异味。

一般来说,当堆肥系统处于正常发酵状态时,原料散发的异味应在1~2天内消失。发酵后期堆体应有微微发酵的味道,而腐熟期的堆体应该散发出腐质泥土味道。

02/

堆肥中异味管理的基本要素

总体来说,优化堆肥原料的碳氮比(C/N)及堆体条件对异味的控制至关重要。在堆肥场地的选址和设计、堆肥设施的选择和利用、堆体中各物料比例的考量中,应该尽量兼顾最佳的管理方式,这样能够极大地降低臭味发生的可能性,从而避免因臭味而引发的各类问题。

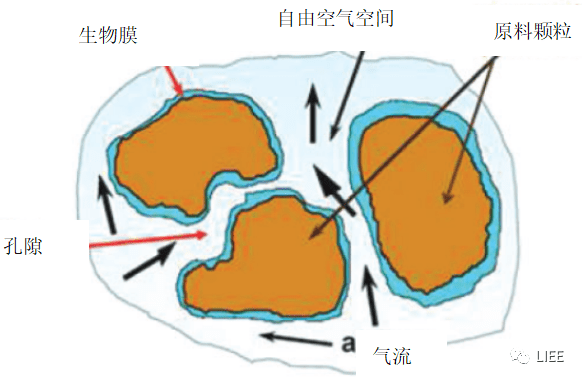

微生物生活在堆料中每个颗粒周围的薄生物膜中,并从流经颗粒孔隙的空气中吸取维持生命的氧气。因此,保证微生物的活性是维持良好管理的关键,以下是四个关键指标:

-

碳和氮之间的营养平衡:(C/N以25-30为最适宜范围); -

合适的含水率,以形成和维持生物膜(约50%-60%); -

适宜的结构孔隙度,以确保大于40%的自由空气空间; -

氧气水平不低于8%,需保持在10%以上。

1 堆肥原料的粒径大小。微生物分解有机物的速率很大程度上和原料的比表面积有关,类似于细磨盐在水中速度快于粗磨盐。原料粒径太大,堆肥时间大大延长;如果原料粒径太小,又无法起到维持堆体内部孔隙度的支撑作用,堆体里空气流通受阻,容易形成厌氧环境。这两者之间需要一个恰当的平衡。

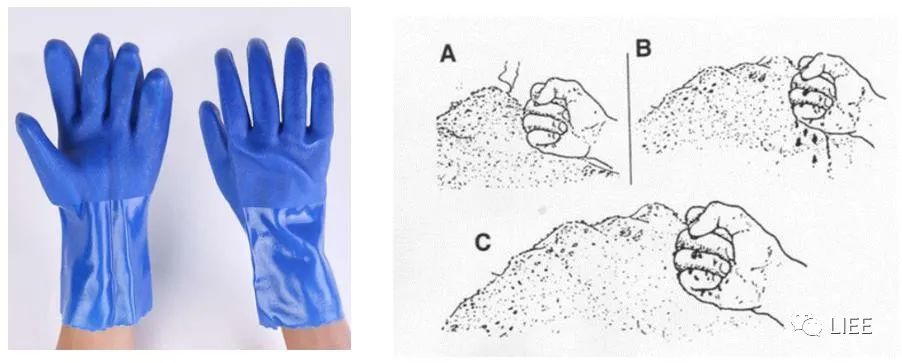

2 堆体湿度。充足的水分对微生物的繁殖和堆肥过程有效进行必不可少。推动这些过程的细菌和真菌生活在有机颗粒周围的生物膜中,依靠水来运输它们代谢活动所需的溶解性营养物质。当水分含量过低时,无法满足微生物繁殖需要,如湿度低于45%,微生物就会死亡或休眠,降解过程便会停止。相反,如果湿度上升到60%以上,颗粒之间的自由空气流通通道会被水堵塞,由于氧气在水中的转移速度远比在空气中缓慢,过多水分形成的较厚的生物膜会减少颗粒表面微生物可用的氧气量,导致厌氧的形成,产生异味。 研究表明,合适的堆体湿度为50%-60%,“手捏测试”应该感觉像拧干的海绵。

堆体湿度“手捏测试”

3 通风供氧。适当的通风供氧是好氧堆肥顺利进行的一个关键因素,不仅能够提供好氧微生物分解有机物所需的供氧量,而且有利于去除物料水分以及调节堆体温度。如果通风供氧不足,好氧堆肥中微生物生命活动将受到限制,分解速度减缓,温度难以上升,并且易产生大量的硫化氢、低级脂肪酸等恶臭物质;如果通风量过大,一方面增大了堆肥过程的散热损失,另一方面也可能增加恶臭物质的总散发量。通风供氧不仅和外界通风量有关,还与堆肥原料种类、堆体的结构孔隙度、堆体的均匀性和堆肥设施的特性有关。

03/

异味防治小贴士

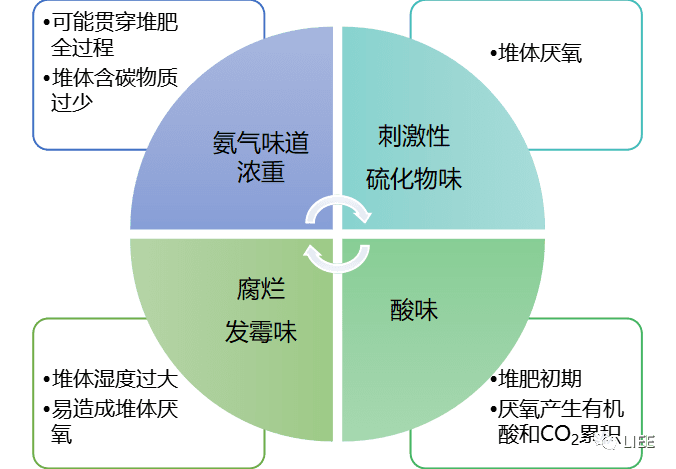

再次强调,堆肥过程不是完全无味的,管理不当,堆肥过程中可能产生 氨气味(含氮化合物)、硫化物刺激性味(含硫化合物)、腐烂发霉味、酸味这四种气味。

当堆肥过程中产生异味时,首先需要判断是正常的堆体发酵味还是堆体异常导致的恶臭,如果是后者,需要根据堆体气味了解是否发生厌氧情况。

堆体出现酸味一般发生在堆肥初期,此时堆体湿度较大,供氧受阻,有机质厌氧(或兼氧)产生的有机酸与CO2累积,使得物料总体呈酸性。如果不能及时消散,酸味会较浓。只要操作人员和居民能够接受,不必太担心酸味的出现和持续。

一般来说,堆肥开始阶段,原料温度尚未大幅上升时,管理不当的话,散发的硫化物等恶臭较强;随着堆体温度上升,氨气增加。事实上,氨味出现的可能性贯穿整个堆肥过程,特别是堆肥原料包括蛋白质含量高的餐厨时, 堆体翻堆时很可能散发刺鼻的氨气。建议翻堆操作人员做相关好防护。

堆体湿度不合适时,翻堆通常伴随浓烈的氨气味和硫化物味

在社区堆肥过程中,为了预防各种异味的产生,我们建议采取调节水分含量、改善通气性、定时翻堆等措施来保证充足的氧气供应;鼓励选择通气性良好的堆肥设施,并将堆肥设施放置在自然通风条件良好的地方;堆体高度以1m为宜,一般不超过1.2m,并尽量将堆料提前破碎。如果无法改善堆肥设施的整体通气性,则需要定期翻动堆体,或者安放通气管。

实践中,社区堆肥需要每日对堆肥过程进行实时监测管理,以下五点注意事项有助于预防臭味的出现:

1 保持厨余原料的新鲜,尽量避免过夜

鼓励厨余分类之后及时堆肥或转运,避免长时间堆积发酵,最好不要在小区内过夜;

厨余垃圾收集、转运和存放过程中尽量采用密闭设施。

3 保持适当通风,有条件时定期翻堆

堆体高度以1米为宜,一般不超过1.2m,有助于保持良好的通风条件;

4 堆体保持合适的堆体湿度,尽量让堆体处于疏松状态

如果堆体物料已经发生厌氧并产生恶臭, 要尽快调节为好氧状态,具体做法是掺入破碎的、粗糙、干燥的枝杈,以此增加进料的空隙,令氧气渗入;

5 需要时,堆体中添加功能性物质

可适量加入除臭菌剂,有效减少堆肥发酵过程中产生的恶臭;

END

关注我们吧

其他文章

诚邀助力点赞!社区厨余堆肥平台入围2025年度慈善盛典“聚变之光”年度优秀项目

当厨余垃圾不再被丢弃,转换成社区角落的沃土,一场关于绿色循环与邻里温情的公益实践,正在被看见!好消息