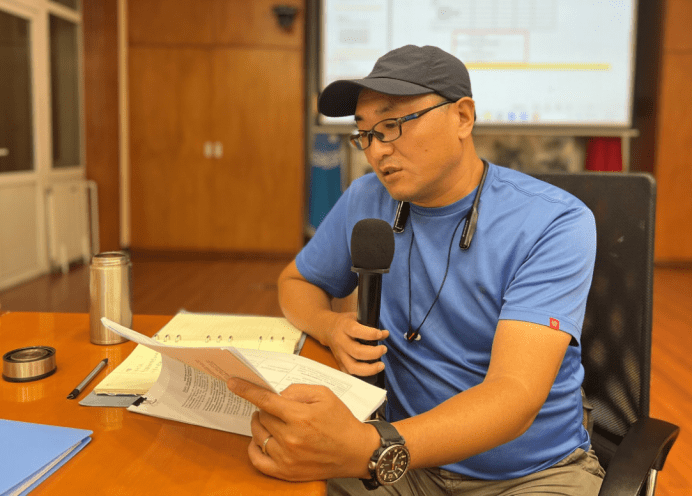

杨旭伟,国家一级注册建筑师、社会工作师、朴门永续设计师。2002年~2015年,在上海从事建筑、规划设计工作,经历了国内城市化和房地产开发的黄金时代,也见证了传统熟人社会消解为现代陌生人社会的过程。2017年至今,带着重塑社会生态的理想和构建生态社区的初衷,深入城乡社区从事社会公益事业,以生态视角和社会工作方法开展生态营造、社区堆肥、环境教育等工作,持续推动城乡社区的可持续发展。2018年起,多次参加南京大学(溧水)生态环境研究院与万科公益基金会共同发起的社区厨余堆肥研讨会和相关培训。2024年3月入选CCCP社区厨余堆肥平台的“堆肥培训师计划”。

随着工业化和城市化的快速推进,我深感乡村环境治理正面临着新的挑战。传统的城市治理方式在面对乡村环境问题时,显得有些力不从心。因此,我决定从社区堆肥这一具体行动入手,探索如何通过这一行动推动乡村环境治理,为乡村的可持续发展提供一些新的思路和路径。在我看来,社区堆肥作为一种生态实践,不仅能减少环境污染,促进资源循环利用,还能提升村民的环保意识,推动乡村社区治理的进步。

(一)工业文明与生态危机的反思

我曾研读过行为科学创始人乔治·埃尔顿·梅岳的经典著作《工业文明的社会问题》,书中深刻揭示了工业社会飞速发展过程中产生的社会问题。梅岳指出,工业的飞速发展导致了社会的反常状态,社会失去了原有的协调与平衡。这种失衡不仅体现在物质和技术层面的巨大进步,更深刻地体现在生态危机、信仰危机、种族纷争、精神危机等一系列社会问题上。爱因斯坦曾强调:“我们不能用过去导致问题的思维来解决这些问题。”因此,在工业文明向生态文明的转型过程中,我尝试从更高维度的生态思维出发,重新审视和解决当前的社会问题。

生态思维强调基于生态系统构建的整体思维、基于生态循环的可持续发展思维、基于生态平衡的协同思维,以及基于区域生态位的多样性思维。这些思维特征为乡村环境治理提供了全新的视角和方法论。而社区堆肥,正是生态思维在乡村环境治理中的具体实践,具有重要的现实意义和广阔的发展前景。

(二)乡村环境治理的现状与挑战

·乡村环境问题的现状

随着工业化和城市化的快速发展,乡村正面临着垃圾处理难、水资源污染、土壤退化等一系列环境问题。这些问题不仅影响了村民的生活质量,也制约了乡村经济的可持续发展。

·现行治理模式的不足

在乡村环境治理中,我注意到传统的治理模式往往依赖于政府的单一投入,缺乏村民的广泛参与和持续动力。此外,治理措施往往侧重于短期效果,忽视了长期的生态效益和文化价值。

·堆肥在环境治理中的潜力

在我看来,社区堆肥是开展乡村环境治理的一种具体行动,它不仅能有效处理乡村生活垃圾,还能促进资源的循环利用,减少环境污染,是生态文明理念在乡村实践中的生动体现。作为一种低成本、高效率的有机废弃物处理方式,社区堆肥能有效减少垃圾量,同时产生的有机肥料能改善土壤结构,提升农作物产量和质量。此外,堆肥活动还能提升村民的环保意识和参与度,带动村民参与环境治理,增强社区凝聚力。

其他文章

诚邀助力点赞!社区厨余堆肥平台入围2025年度慈善盛典“聚变之光”年度优秀项目

当厨余垃圾不再被丢弃,转换成社区角落的沃土,一场关于绿色循环与邻里温情的公益实践,正在被看见!好消息