伙伴介绍:

北川羌族自治县大鱼青少年公益发展中心(以下简称大鱼公益)起源于2008年汶川特大地震后,由一群志愿者自发组织成立的中国心志愿者团队。在长期的经济助学过程中,通过调研发现资助的学生中有六十多位单亲妈妈。为了解决单亲母亲家庭教育、自我情绪及生计发展等问题。2018年3月,在当地党委、政府相关部门的支持下,“妈妈农场——港湾计划”公益项目获得批准。大鱼公益妈妈农场自成立之初,坚持种植全过程不使用农药和化肥,取而代之的是自制堆肥和生物防病害方法的可持续生态发展之路。

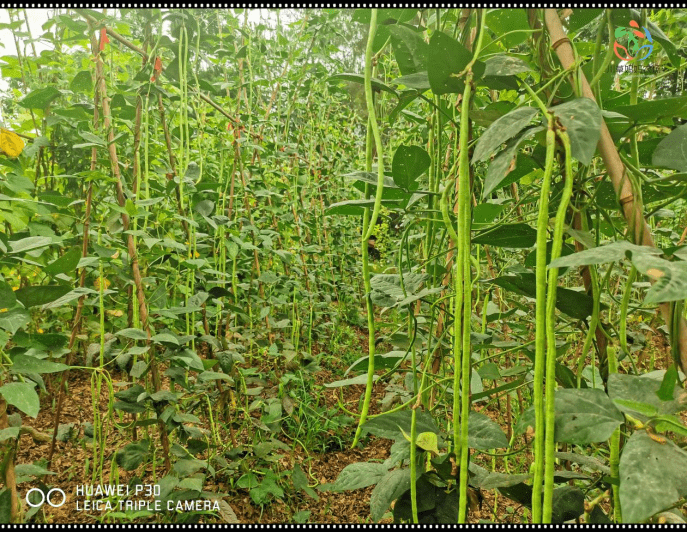

从2019年6月开始,妈妈农场开始接收北川本地困境家庭孩子入住农场,从衣食住行等方面由农场进行公益性托管照顾。截止2024年9月,先后托管四十多位孤儿、事实无人抚养儿童、重病家庭孩子、单亲家庭等困境儿童,目前常住(周末和节假日)农场的有25位孩子。农场现有耕地10亩,孩子们在此生活期间食用的蔬菜百分之八十以上来源于自行生产种植。

妈妈农场建立之初,从周围农户手中租种10余亩土地,以此探索生态种养殖的绿色发展与劳动教育相结合之路。这些土地基本都是长期施用化肥与农药的,从表面来看土壤板结不透气,作物根系不发达,因此生长状态很差。

为了改变这种状况,在相关技术专家和同行伙伴的支持下,妈妈农场开始从改变土壤的结构入手制作堆肥。我们相信只有健康的土地才能生长出健康的食材,如果土壤都病了或者被毒害了,那么在它上面怎么能长出安全美味的食材?

妈妈农场学习应用堆肥历程大致经历了如下 三个阶段。

田间堆肥的实践 ——堆肥技术学习与探索

从2018年9月,妈妈农场正式开始系统学习和制作堆肥的道路。一路上得到来自日本的池田秀夫老师、广州沃土可持续农业发展中心彭月丽老师以及成都亮亮农场的唐亮老师等人的专业指导。

池田秀夫老师指导堆肥

露天堆肥实践

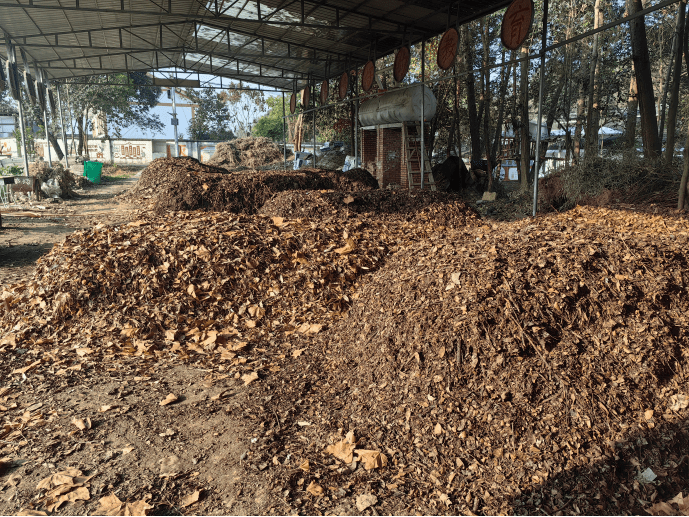

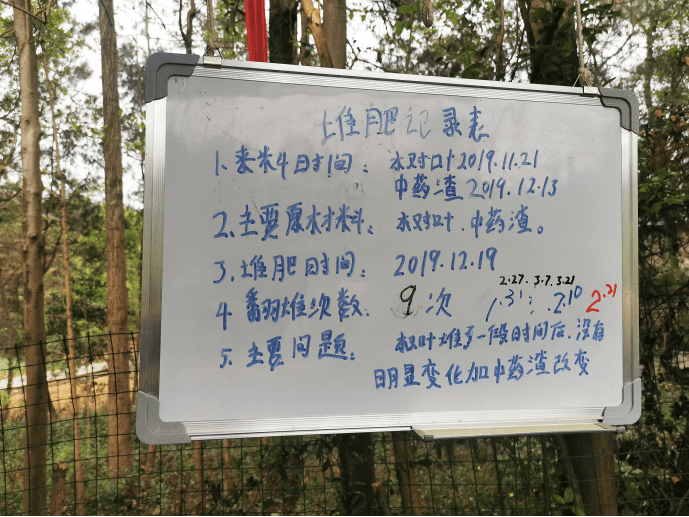

堆肥的材料主要为田间杂草、农作物废弃物以及中药渣等。堆肥的方式为露天好氧发酵。经过一段时间的实践,露天堆肥的弊端也逐步暴露出来。比如,因为没有防雨措施导致水分过重出现厌氧发酵的臭味,周围邻居意见很大;还有,干湿比例不合理,加之翻堆不及时导致湿料结块发臭……

在使用堆肥过程中,也因为学艺不精尝到过苦果。比如,有一段时间我们采用“以草制草”方式解决杂草的问题,使用大量半腐熟的树叶和杂草去覆盖蔬菜间隙的杂草,结果种植的西红柿出现枝叶枯黄、果实掉落的情况。

后来在相关技术人员的指导下,发现植株根部受到半腐熟堆肥的再次发酵产生热量的烧灼和覆盖物的压实导致水分挥发不畅所致。总结这些失败的经历和教训,我们继续学习继续实践。

黑森林蛋糕工坊启动

为了让堆肥不受雨水和日照等自然因素的影响,让社会大众能在一个更固定的场地开展堆肥体验和学习,妈妈农场于2019年4月向当地政府申请建设了一个90平方米的堆肥区。同月,堆肥区建成并投入使用,命名为“黑森林蛋糕工坊”。

当年6月开始,妈妈农场陆续接收来自当地几位困境家庭的孩子入住这里生活学习。我们本着“生活即教育”的理念,在养育这些困境家庭孩子的过程中,引导他们学习各种生活技能,其中重要的一项劳动教育就是带领他们学习堆肥。

亲子体验堆肥劳动

农场孩子的堆肥日常

最初,农场工作人员带着孩子们去城区收集园林绿化工人剪除的杂草和落叶,运回农场建堆发酵。后来,在了解到园林绿化队工人将收集的树叶和杂草、树枝等绿化垃圾运到垃圾填埋场进行处理的情况下我们通过相关部门协调请他们把落叶和杂草运送到我们农场来进行处理,以达到节能减排变废为宝的目的。

在陪伴孩子们的过程中,我们与孩子一起学习一起探索。很多时候我们会安排孩子们接待前来妈妈农场参观的客人,在介绍堆肥区时,孩子们大多数人都会头头是道地讲“堆肥的要素主要有空气、水分、温度……”

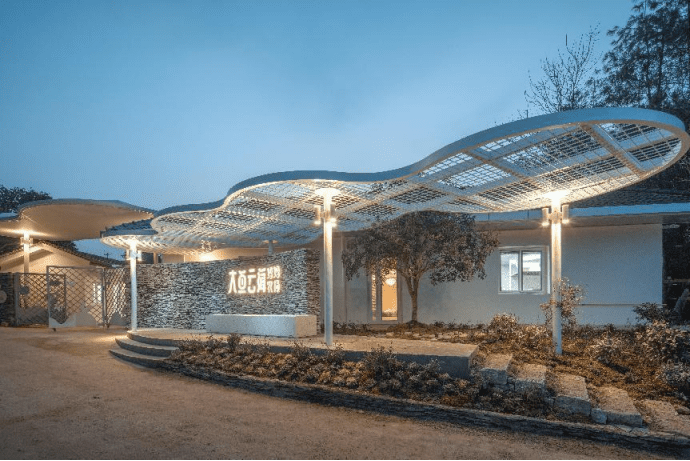

2021年9月,在上海东方卫视《梦想改造家》栏目支持下,妈妈农场进行了一场“一片云朵庇护下的温暖家园”的梦想改造活动,同时也对原有堆肥棚进行改扩建,堆肥棚面积增加至350平米。堆肥场变宽了,处理园林绿化垃圾能力也提高了不少,面对源源不断运送来的落叶和杂草,新的问题也出现了。

当地园林绿化垃圾中很大比例的是那些表面有蜡质而且较厚的落叶,由于不易吸收水分,分解腐烂的周期会非常的长,虽然每个周末,孩子们回来都会去测温、浇水和翻堆,但是,往往一整年这些顽固的落叶都很难分解腐熟。我们想到如果树叶和杂草粉碎之后那就能加快分解腐熟的进程,但是,作为一家公益机构,本身缺乏资金的积累和投入能力,所以想法虽然美好,也只能想想而已。

提档升级改造鸟枪换炮

2024年,在万科公益基金会和南京大学(溧水)生态环境研究院支持下,妈妈农场对堆肥场进行提档升级改造。

为了堆肥场更加整洁美观,新建了生态围栏;为了缩短堆肥发酵时间新增粉碎机和筛沙机、水泵、储水桶、堆肥工具等一批设施设备方便堆肥;为了更多的青少年和公益伙伴的学习交流,新增了堆肥知识介绍展板,从堆肥的材料选择到堆肥发酵的原理等方面为每一位到访者提供讲解。

自从加入万科公益基金会与南京大学(溧水)生态环境研究院共同发起的社区厨余堆肥平台,大鱼公益妈妈农场的堆肥项目提升到了一个新的高度。除了硬件设施的提档升级,在堆肥技术的更新和推广方面更是上了一个台阶。

2024年4月12日-14日,大鱼公益安排堆肥项目负责人景雪峰参加了在江苏省南京市溧水区举行的“2024年社区厨余堆肥平台启动暨分享交流会”。本次会议中,我们认真学习了行业内资深专家相关专业知识的讲授,与来自全国各地的堆肥同行朋友们针对堆肥技术及运用方面的话题进行深入地交流和探讨。特别是加入堆肥培训师计划以来,通过线上和线下的交流学习,让我在堆肥实践中的很多疑问得以解答,理论知识和实践经验提升很大。

以前,妈妈农场的堆肥原料单一来源于园林绿化垃圾,碳氮比相对较高,成品的能效主要在于改良土壤的透气性和疏松度等方面,然而对于土壤的肥力等方面效果不尽如人意。针对这一情况,在社区厨余堆肥项目组的指导下,我们收集了畜禽粪便和部分厨余垃圾来调节碳氮比。经过改良的原料配比,发酵程度更好,从施用在作物的效果来看,肥力更强,植物长势更好了。

另外一方面,我们在对外来参访者的讲解过程中,感觉到运用所学的专业术语结合自身的实践,底气更足也更吸引听众了。

健康的土地种出健康的蔬菜

大鱼公益妈妈农场作为一家公益机构,除了探索可持续生态发展之路,同时也承载了对青少年的教育功能。每年前来妈妈农场参观游学的青少年在1000人次以上。通过堆肥学习和体验可以让青少年了解土地,认识粮食生产的重要性。另外,妈妈农场对于困境青少年的陪伴过程,通过虚拟的公司化运作,每轮堆肥结束可以从农场得到工资和分红收入,让孩子们在堆肥的过程中体现自身价值感增强自信心。我们努力将劳动教育融入生命教育的课程之中,在妈妈农场孩子们可以看到并体验到从堆肥开始改良土壤,种子在肥沃的土壤中孕育,生命在这片土地上生根发芽茁壮成长。

正如在妈妈农场生活了4年的小H在接受采访时所说,“我们用树叶和杂草做成堆肥去种生态的菜,我们吃了农场的生态菜,也变成了生态的娃了!”。当今社会,我们太注重效率和成本,过渡追求效益和便利,往往忽视了由此产生的环境污染对人类健康的危害。我们也因此尝尽来自自然界的报复和自己种下的苦果,所以,节能减排从我做起,从身边的小事做起,相信你也可以!

2018年起,南京大学(溧水) 生态环境研究院与万科公益基金会共同发起了两期“社区厨余堆肥试点项目”。到2023年11月,两期试点项目以及衍生出来的合作伙伴已经在全国14省22市的60余个社区开展厨余堆肥,初步摸索出社区厨余堆肥作为废弃物在地资源化利用的中国路径。

与此同时,合作双方共同发起的“社区厨余堆肥平台”也已凝聚了部分社区厨余堆肥实践者。本期项目将通过支持伙伴开展社区厨余堆肥实践的方式,结合案例经验总结、效益评估、数字平台技术支持等方式进一步提炼社区厨余堆肥的中国模式,扩大政策影响力和国际影响力,贡献于社区可持续发展及气候变化适应。

其他文章

诚邀助力点赞!社区厨余堆肥平台入围2025年度慈善盛典“聚变之光”年度优秀项目

当厨余垃圾不再被丢弃,转换成社区角落的沃土,一场关于绿色循环与邻里温情的公益实践,正在被看见!好消息