那些年我们在古生村堆肥的日子

项目组按:

2022年起,来自南京大学、中国农业大学等科研院校的硕博生和古生村村民志愿者组成了古生村堆肥小分队,推动了古生村垃圾分类,并在理论和实践中不断对古生村堆肥模式进行探索、创新和完善。2024年3月,古生村堆肥小分队成为CCCP社区厨余堆肥平台伙伴。

截止到目前,古生村堆肥已经处理厨余垃圾总量超过20吨,协同处理农作物秸秆,推动了资源循环利用,同时通过堆肥减少古生村生活垃圾造成的面源污染。在生态文明建设的大背景下,古生村堆肥模式的探索,不仅是对习近平总书记关于垃圾分类重要指示的积极响应,是推动农村垃圾资源化处理的重要实践,也为洱海的生态环境保护贡献新的力量。

洱海,位于中国云南省大理白族自治州境内,是云南省第二大淡水湖,也是中国著名的旅游胜地。这片湖泊因其清澈的湖水和周围迷人的自然风光而闻名遐迩。洱海的名字来源于其形状酷似人类的耳朵,同时,“洱”在当地白族语言中意为“海”,因此得名“洱海”。

洱海不仅风景秀丽,还拥有丰富的生物多样性,是众多水生植物和动物的栖息地。湖边有风的地方,特别是著名的“下关风”,为洱海增添了一抹神秘色彩。下关风是一种自然现象,由于特殊的地理位置和地形,使得洱海附近的风特别强劲。这里的“风”不仅是自然现象,也成为了大理的一种文化象征,代表着大理的灵动与活力。

古生村,就坐落在风光旖旎的洱海西岸,与洱海的关系密不可分。古生村不仅拥有超过2000年的历史,是一个典型的白族传统村落,而且它也是洱海生态环境保护的重要一环。古生村的居民世世代代生活在洱海之畔,对洱海的生态环境有着深厚的情感和责任。

古生自然村属湾桥镇中庄村委会,西靠大丽路,东临洱海,下辖5个村民小组,2014年末总户数439户,总人口1746人。2015年1月20日,习近平总书记来到大理市湾桥镇中庄村委会古生村考察时,在洱海边“立此存照”,并殷殷嘱托:一定要把洱海保护好,让“苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴”的自然美景永驻人间。

近年来,为了响应国家对洱海保护的号召,古生村在保护洱海生态环境方面做出了积极的努力。例如,实施了垃圾分类、厨余垃圾堆肥、农业面源污染治理等一系列环保措施,有效减少了污染物的排放,改善了洱海的水质。古生村因此成为了洱海保护的模范村落,其经验也被周边地区学习和借鉴。

2022年5月21日,习近平总书记的回信为垃圾分类工作注入了新的动力,将其提升为低碳生活的新时尚。古生村以此为契机,将垃圾分类和厨余垃圾的就地堆肥处理作为贯彻落实国家农村垃圾资源化处理政策的重要举措,开启了一场环境治理的革命。

(3)经济成本分析:传统处理方式与厨余就地堆肥模式的比较

洱海流域农村传统的垃圾集中收集、集中处理方式,包括运输、压缩和焚烧,由于运输距离远,导致成本高昂。而如果将厨余垃圾分类出来,单独采用原位堆肥处理模式,能够大大减少外运垃圾量,不仅降低了垃圾运输、处理成本,而且通过有机肥或堆肥改良基质的销售,可能创造新的经济效益。

(4)资源利用:厨余垃圾的循环价值

厨余垃圾作为富含氮、磷等营养元素的有机质资源,其转化潜力巨大。如果古生村厨余堆肥模式能够顺利将厨余垃圾转化为有机肥或土壤改良剂,不仅减少了环境污染,降低了运输成本,更重要的是,实现了资源的循环利用,达到了减量化、资源化的目标。

(5)运营模式:村民与学生携手创建互惠共赢之路

厨余垃圾堆肥的挑战之一在于前端垃圾分类的正确实施。一方面,需要选取适合农村环境的分类方法;另一方面,则需激发村民的环保意识和参与热情,促使他们主动参与到垃圾分类中来。

项目团队中来自南京大学的研究生潘名好从厨余堆肥的前端入手,即从垃圾分类做起。他首先在垃圾分类方法的选择上下功夫,通过上门收集村民的生活垃圾进行分类称重分析,发现厨余垃圾在村民生活垃圾中的占比超过50%。同时,由于塑料瓶、玻璃瓶和金属等高价值垃圾已被村民和废品回收者有效回收,剩余具有回收价值的垃圾主要就是厨余垃圾。因此,潘名好简化了垃圾分类流程,采用了两分法,这样既减轻了村民在垃圾分类上的精力投入,又尽可能地回收了资源,达到了事半功倍的效果。

确定了分类方式后,项目团队与古生村的科技小院合作共同举办了“垃圾分类进万家”活动,学生们深入每家每户指导垃圾分类,极大地提升了村民的垃圾分类意识,让许多村民自愿加入到垃圾分类的行动中来,所以这里也很感谢古生村这几个科技小院的支持。

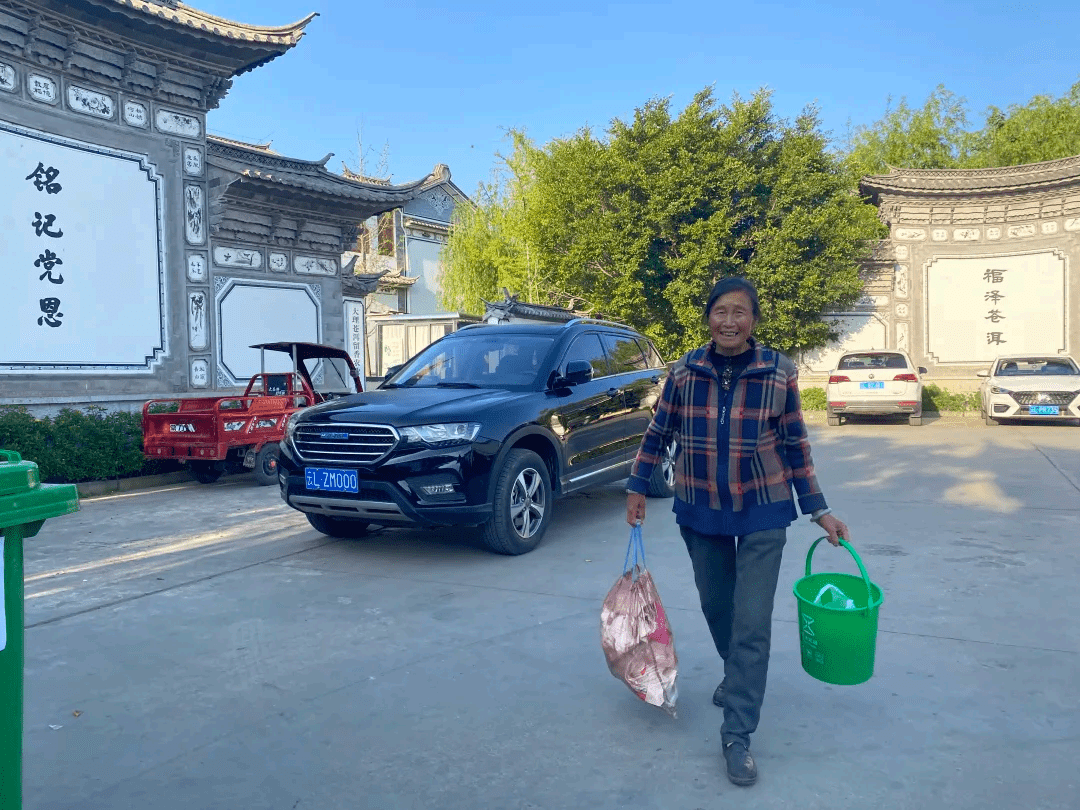

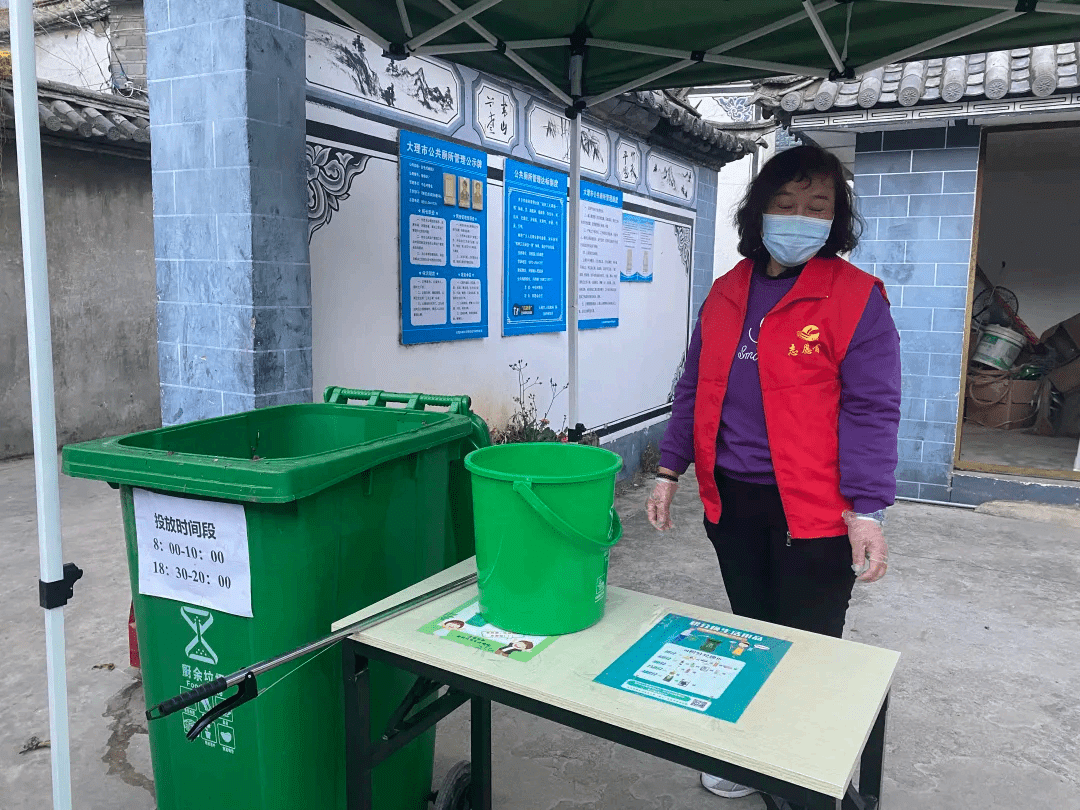

项目团队选择了古生村9社和10社作为垃圾分类试点,为每家每户发放了厨余垃圾桶,专门用于收集厨余垃圾。村民志愿者赵七向和李显阳负责定时定点收集分类好的厨余垃圾,并对参与垃圾分类的村民进行登记,每次完成垃圾分类可积1分,村民可用积分兑换生活用品。

赵七向和李显阳,这两位热心的村民志愿者,在项目团队的培训与指导下,已然成长为堆肥项目现场实操与管理的中坚力量。他们从源头的厨余垃圾收运工作起步,一丝不苟地执行着垃圾分类的每一个环节,确保每一份资源都能得到妥善的回收与利用。在垃圾分类登记奖励模式的运营上,他们凭借创新的思维与务实的态度,推动了整个体系的顺畅运转。

在堆肥流程的操作环节,赵七向和李显阳更是亲力亲为,从原料的配比、混匀,到温度与湿度的监测调控,每一个步骤都严格遵循科学原则,保证了堆肥过程的高效与卫生。他们不仅关注堆肥点的日常卫生管理,还不断优化操作流程,提高了堆肥质量和效率。

当堆肥产物产出时,他们积极参与到成品肥的推广使用中,通过耐心讲解和示范,帮助村民们认识到厨余堆肥产物的优势,促进了绿色农业的普及与发展。赵七向和李显阳的辛勤付出,不仅为古生村的环保事业贡献了力量,也激励着更多人参与到这场守护家园、保护洱海的伟大实践中。

每天上午9:30,古生村志愿者会将收集的厨余垃圾运到堆肥点,用破碎机进行破碎,与秸秆,成熟肥按比例混匀,倒入堆肥箱,然后在上面铺一层秸秆用来隔臭,连续添加厨余一个月后,静置发酵,经过40天到60天的发酵可以得到腐熟肥,经过筛分后得到成品肥。

自2022年开始堆肥以来,古生村厨余堆肥点,每天坚持连续添加超过50公斤的厨余垃圾和4公斤的秸秆,到目前为止已经进行了九轮堆肥,处理厨余垃圾总量超过20吨。从垃圾分类到厨余堆肥形成了成熟的运行模式,得到村民的广泛理解,还有很多村民给我们提供了宝贵的建议。

在我们美丽的古生村,1220亩的耕地是村民们勤劳耕耘的画卷。除了流转的土地,村民们还精心保留着自留地,这里有机肥的应用前景广阔。我们倡导厨余垃圾就地处理,不仅循环利用资源,还让养分留在村里,滋养这片土地。

项目团队来自南京大学的研究生石权和来自中国农业大学的研究生韩朔,在村民的自留地上开展了一场特别的实验——种植生菜。在志愿者赵七向的协助下,他对比了使用厨余堆肥产物和村民自用肥料的效果。经过株高、茎粗、鲜重、叶绿素等指标的细致对比,惊喜地发现厨余堆肥产物在很大程度上可以替代村民自用肥料,成果显著!

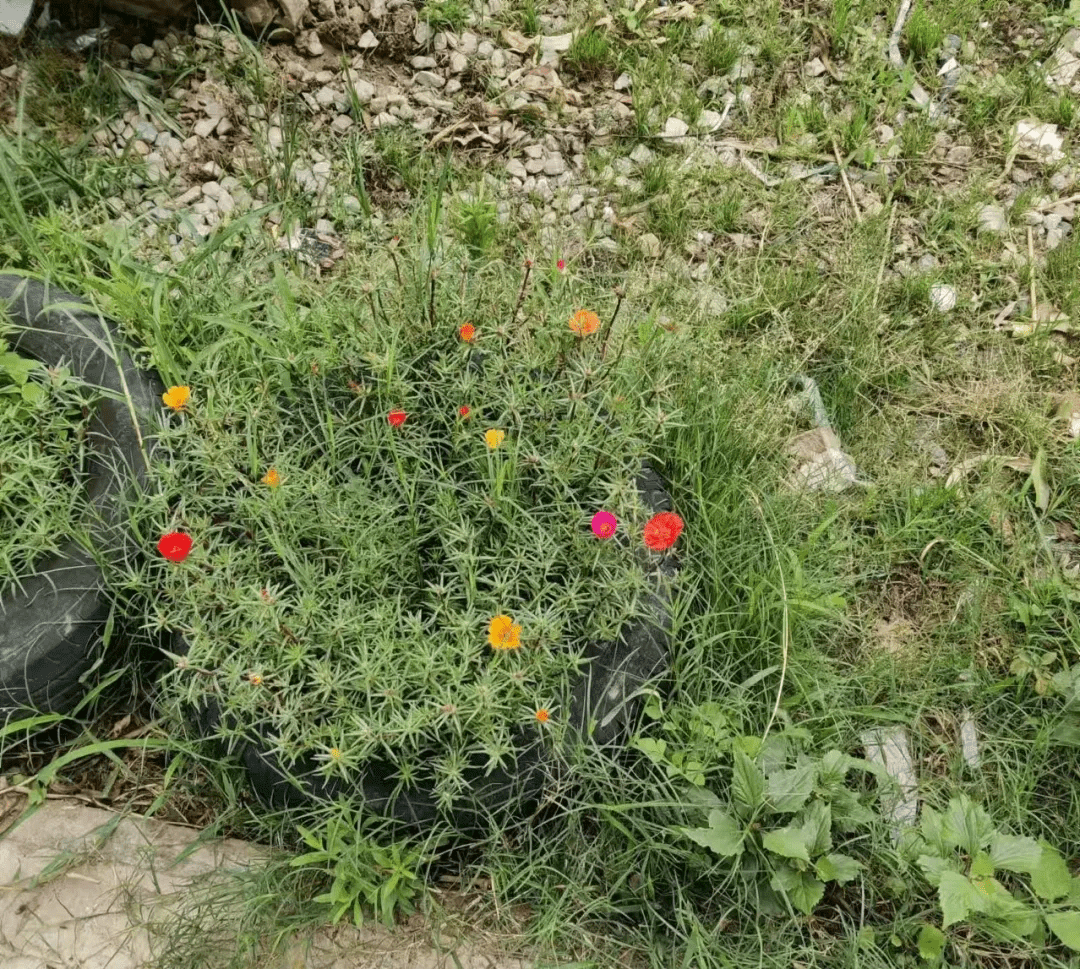

此外,项目组巧妙利用废旧轮胎打造生态花园,土壤与厨余堆肥产物混匀之后作为基肥,孕育出绚烂的花朵,为古生村增添了一抹亮色。

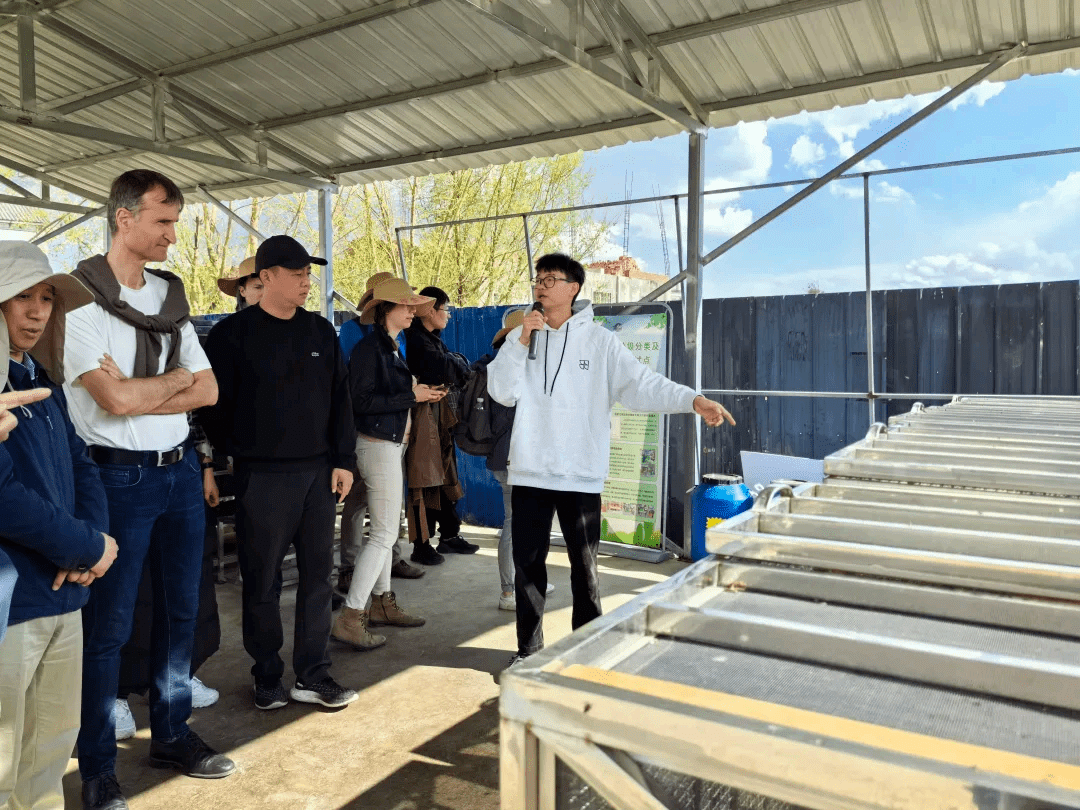

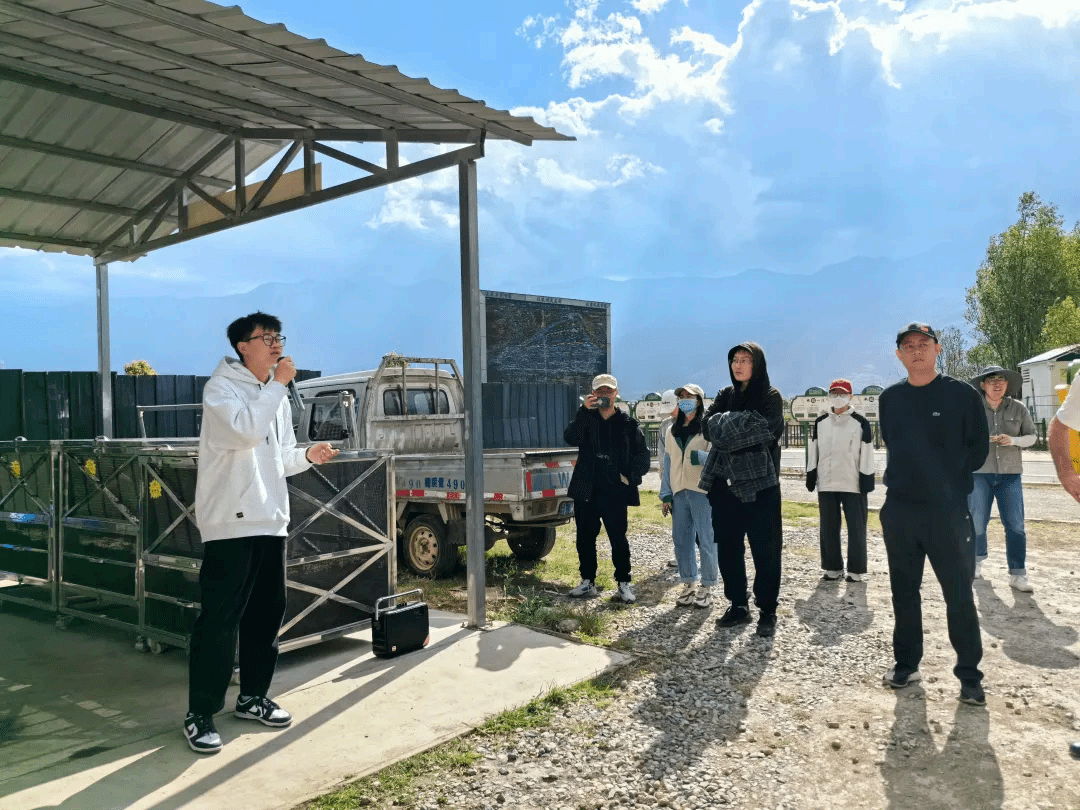

古生村堆肥项目不仅取得了显著成果,更引发了社会各界的极大关注。云南省审计厅洱海审计组、云南省生态环境厅六五环境日的代表们,以及来自全国各大高校的领导和中外知名教授,他们纷纷踏足古生村,亲临现场参观考察。他们对项目的创新性和实践价值给予了极高的评价,认为这是推动农村环保和可持续发展的典范。

在团队成员潘名好,石权,韩朔的努力下,央视新闻、央视农业、微博热门等主流媒体和众多自媒体平台竞相报道这一环保盛事。盗月社食遇计、十个勤天等网络红人也纷纷加入宣传行列,使得堆肥项目的知名度迅速攀升,全网浏览量轻松突破1000万+。这不仅是对古生村环保实践的肯定,更是对垃圾分类和厨余堆肥资源化处理理念的广泛传播。

完整视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1Vz421z7pL/? spm_id_from=333.337.search-card.all.click

我们共同见证了古生村在绿色环保道路上的坚定前行,该项目取得的显著成效,不仅为我国农村环保事业积累了宝贵的实践经验,也成为了生态文明建设的一个生动案例。与此同时,我们注意到洱海每天都会产生大量的水草,尤其是古生片区,每日产生的水草量高达6吨。当前水草的处理模式面临着运输和处理成本高昂的问题。鉴于此,我们在未来的规划中,正准备将水草纳入我们的堆肥计划,以期通过资源化利用,降低成本,同时为洱海的生态环境保护贡献新的力量。

与此同时,合作双方共同发起的“社区厨余堆肥平台”也已凝聚了部分社区厨余堆肥实践者。本期项目将通过支持伙伴开展社区厨余堆肥实践的方式,结合案例经验总结、效益评估、数字平台技术支持等方式进一步提炼社区厨余堆肥的中国模式,扩大政策影响力和国际影响力,贡献于社区可持续发展及气候变化适应。

其他文章

诚邀助力点赞!社区厨余堆肥平台入围2025年度慈善盛典“聚变之光”年度优秀项目

当厨余垃圾不再被丢弃,转换成社区角落的沃土,一场关于绿色循环与邻里温情的公益实践,正在被看见!好消息